En diciembre de 1966 la aldea todavía tenía un número relativamente alto de habitantes. En la escuela mixta, regida por Don Tino, éramos unos veinte alumnos, desde los seis a los catorce años, que esperábamos con ansiedad la llegada de las fiestas navideñas. Inquietos por los preparativos en los que nos tocaba colaborar, tanto en casa -las labores del campo completamente paralizadas- como en la iglesia, con larguísimas ceremonias religiosas, el edificio no tenía calefacción alguna, así que los pies rozaban el punto de congelación, tiempo adecuado para lucir los nuevos abrigos que nos habían comprado, a mediados del otoño, nuestras madres en la Calle Mayor de Palencia.

Comenzaba a despuntar la emigración a las grandes ciudades, a cuentagotas, antes de la gran estampida de pocos años más tarde. Lujos no había y la existencia cotidiana estaba envuelta en la austeridad que se desprendía de los escasos beneficios que se recogían de las tierras. Aunque como dirían más tarde nuestros progenitores, hambre nunca pasamos. Del frío no se podría decir lo mismo. Parcos ingresos, mayormente de los centenos sobreviviendo en los páramos pedregosos, de las patatas y alubias en huertas y vegas labradas con mimo. No obstante, comenzaba a percibirse algún signo de que el desarrollismo, impulsado casi una década antes por el Gobierno central, por fin, comenzaba a percolar en la España más remota y abandonada, la del norte de Castilla la Vieja, en la linde con la montaña cantábrica. Cuando la plana geografía terracampina comienza a ondularse en vaguadas húmedas y la aspereza de los labrantíos queda amortiguada por los brezos y robledales.

Comenzaba a introducirse la maquinaria agrícola y quien más quien menos se apuntaba a la riqueza que, supuestamente, se podría amasar por reciente incorporación de una minúscula cabaña ganadera. Quien fuera capaz de disponer del capital inicial para adquirir la primera vaca lechera. Efectivamente, más allá del ganado de tiro, mulas o vacas del país, y del cochino de toda la vida, algunas familias comenzaron, paulatinamente, a introducir las vacas de leche, las pintas, aunque en el pueblo se denominaban pías, adquiridas a precio de oro para su magros bolsillos en el mercado de Cervera o Torrelavega.

La leche abundante de esta raza, complementada con la venta anual del jatillo, constituía un plus sobre el que comenzaron a acumularse los modestos ingresos, antes desconocidos, y que ahora permitían la adquisición de ciertos extras, sobre todo en las fiestas del santo patrón, San Esteban, en pleno estío, y ahora, en las navidades transidas de heladas y fríos glaciales. No pocas inviernos, también, de montoneras de nieve. Los últimos días antes de las vacaciones de aquel año, mi padre -nosotros vivíamos en la otra esquina del pueblo- todas las mañanas tenía que ir delante de nosotros, camino de la escuela, con la pala de cavar la tierra en ristre, abriendo un sendero para que mi hermano y yo pudiéramos alcanzar la escuela. Asistir a clase era un mandamiento sagrado para mi madre, costara lo que costara. Las intemperies no iban a ser un obstáculo pese a nuestra insistencia de que “por un día no pasaba nada”.

Aquel año las heladas fueron tan extremas que prácticamente, desde mediados de noviembre todo el río Pequeño, salvo algunas curvas pobladas de juncales y aranchas, discurría bajo una sólida capa de hielo. Nuestros juegos infantiles, en aquellas tardes tan cortas, consistían en intentar romper la capa de hielo con los cantos de la orilla o con los afilados palitroques de roble que usábamos en primavera para el divertido juego de las estacas. No pocas veces, donde intuíamos que el grosor de la capa de hielo era más espeso nos dedicábamos a patinar, a escondidas de nuestros padres. No que tuviéramos equipo alguno, con el calzado del momento, es decir, las katiuskas que nosotros adaptábamos a kachuskas. Sobre todo en la charca que las mujeres solían usar en verano para sus coladas, un pequeño remanso al borde de la corriente, cerca del prado del señor Isidoro, el cartero, hasta donde se filtraba el agua de la Vega vecina.

Por aquel año, ya había algunas televisiones en el pueblo. La veda la abrió Miguel el del molino que había vuelto de su corta emigración a Alemania con una bajo el brazo. Mis padres habían adquirido una, de la marca Fercu, que todavía anda por el desván de casa, entre mosqueras y otros artilugios de la matanza en desuso, a Luis el de Saldaña, un familiar, quien a su vez la había comprado en Madrid en alguna subasta por liquidación de negocio. Y delante de la televisión comenzaba nuestra Navidad. Con la lotería, los bombos del Gordo girando sumergidos por la notable neblina del estático de la pobre recepción. Pero con todo y con eso, mucho más atractivo que escuchar las cantinelas de los niños de San Ildefonso en la radio “Optimus” que había campeado hasta entonces con las noticias de El Cimbalillo al retornar de la escuela. Antes o después, llegaba la conexión con el Teatro de la Zarzuela. El incombustible Raphael, por entonces ya me parecía mayor, haciendo reverencias a Doña Carmen Polo de Franco aposentada en uno de los palcos, mientras la gente aplaudía a rabiar su interpretación de “El Tamborilero”.

En realidad, nuestra navidad había comenzado unos días antes, el primer día sin escuela, una vez comenzadas las vacaciones. Los niños, en nuestra función de monaguillos, ayudábamos a las señoras más devotas a montar el nacimiento de la iglesia. Nuestra tarea se reducía a dos pequeñas aportaciones. La primera era ir a buscar musgo, con el caldero de sacar agua del pozo, a donde por experiencia sabíamos que lo encontraríamos, incluso si la nieve se había amontonado. Con las heladas y las bajas temperaturas, las zonas de crecimiento del aterciopelado vegetal no eran muy comunes.

Nuestro secreto era un sitio que nunca fallaba para tal menester. La cantera donde más medio siglo antes, en el camino de Vega Palacios, no muy lejos de la carretera a Polvorosa, en los recovecos de las rocas cuyo corte habían abandonado los canteros siempre encontrábamos el musgo, elemento indispensable para montar el belén. Había de varias clases, el preferido era, el más lindo a la vez que raro, uno que con el reflejo del sol generaba, de manera mágica, pequeñas estrellitas que brillaban en el verdor invernal de la hierba.

La segunda tarea, está mucho más fácil, era buscar la arena, a veces en Las Adoberas, a veces a la vera del río, sobre todo si había habido crecidas en otoño, con las que construir el río que serpenteaba, cubierto con un cristal y una lámina azulada, por el centro del belén. Las buenas mujeres nos permitían también colocar las diminutas ovejas dotadas de una textura extremadamente suave, casi como las de verdad. Me pregunto que habrán sido de aquellas lindas figurinas, con cierto valor artístico, que todos los años contemplábamos con admiración, la mañana de Navidad, cuando acudíamos a besar al Niño Jesús, recién nacido, en la cuna. Don Juan, el párroco, a la vez que se desgañitaba con el “Adeste Fideles”, siglos antes de la pandemia, ya limpiaba tan cuidadosa como higiénicamente con un pañito, tras el ósculo de los feligreses, la rodilla desgastada por los besos de los fieles durante lustros.

Mis padres, quizá con los beneficios de la venta de alguno de los primeros terneros, o acaso en un año de fortuna, de los pocos que había, con las patatas, se las habían ingeniado para tener, asimismo, un belén en casa. Este mucho más humilde, con figuras de plástico ligeramente burdas, sobre todo en los animales de la granja. Los conejos y las gallina tenían una muy somera semejanza con las que echábamos de comer a diario en la cuadra. Las habilidades del fabricante debían de ser bastante limitadas y en las patas de los animalillos se percibía que el plástico había sobrepasado los límites del molde. Mi madre que lo recogía cada año por las Candelas con tanta delicadeza y lo envolvía en hojas antiguas del Diario Palentino seguro que, dondequiera que esté, no debe de estar muy satisfecha que varias décadas después, los patos y San José se encuentren desperdigados, a la vez que olvidados, en la cómoda de la entresala.

En todo caso, este era nuestro belén particular y mi madre nos permitía montarlo a nuestra manera colocando el pozo donde nos apeteciera y los tres Reyes Magos al principio de un tortuoso camino para que cada día pudiéramos ir acercándolos un poco. Desconozco cómo se las apañó mi madre para disponer de aquel pequeño privilegio, no creo que hubiera muchos hogares entonces con un nacimiento al completo, aunque sí recuerdo que lo compró a través de un catálogo en Galerías Preciados. Incluso lo completó en varios años consecutivos con figuras adicionales lo que generaba enormes expectativas entre mi hermano y yo esperando al señor Isidoro, varios días antes de navidad, para ver si en su sobada valija traía, por fin, la cajita de Galerías.

La cena de Navidad era muy frugal y no se distinguía apenas de las de cualquier otro día. Después de todo, teníamos que guardar la preceptiva hora de ayuno antes de la comunión en la Misa del Gallo a la que no faltaba ni un alma, por así decirlo. Tampoco entonces había calefacción en la iglesia, aunque, previsiblemente, la nutrida asistencia de fieles -incluso hasta los pocos a los que se les llenaba la boca de blasfemias a lo largo del año acudían- producía el suficiente calor humano, por no hablar de la emoción y temblor que sentíamos los chiquillos, envueltos en el inconfundible olor a incienso de las grandes fiestas litúrgicas, al entonar los villancicos en fiesta tan señalada por la ternura y el cobijo familiar. El día de Navidad la comida sí que era más especial. Sin excesos, claro. El pollo guisado venía acompañado, era lo que más nos interesaba, de los dulces tradicionales que mi madre elaboraba en la cocina bilbaína, a veces el brazo d gitano, a veces magdalenas elaboradas unos días antes con las vecinas. A los que se unían, siempre, dos pastillas de turrón, la del blando y la del duro, así como algunas peladillas. Obviamente, en aquella época no había Papa Noel, ni centros comerciales, ni regalos a mansalva, ni nada que se lo pareciera. Los regalos eran muy poco y estaban estrictamente reservados para la mañana mágica de Reyes.

Que era el momento culminante para los niños. Mi hermano y yo, poquito a poquito, habíamos ido acercando los tres Reyes hasta el portal de Belén. El molde de Baltasar, los cuerpos iban separados de los camellos, por alguna razón no se ajustaba bien a la grupa del camello, así que teníamos que moverlo con sumo cuidado. Pero, en fin, allí estaban, en todo su esplendor de plástico dorado, a las puertas de la gruta construida con cantos de la ribera, cortezas de chopo y la infalible harina que recubría de nieve el conjunto.

Ilusionados como estábamos, antes de acostarnos, usábamos la latilla -la que usaba mi padre para poner la harina molida en el pesebre de las vacas, en realidad una lata de sardinas de un kilo vacía- llena de avena para que las cabalgaduras repusieran fuerzas. También un recipiente con agua. Suponíamos que, tras la travesía del desierto, los animales estaban más que sedientos. Curiosamente, nunca se nos ocurrió dejarles algo de comida a los jinetes. Todo el alimento era para los camellos plastificados. Sólo quedaba esperar que, en contraprestación por nuestra generosidad, los tres Reyes Magos se detuvieran para alimentar sus cabalgaduras y en el interín fueran generosos con sus dones.

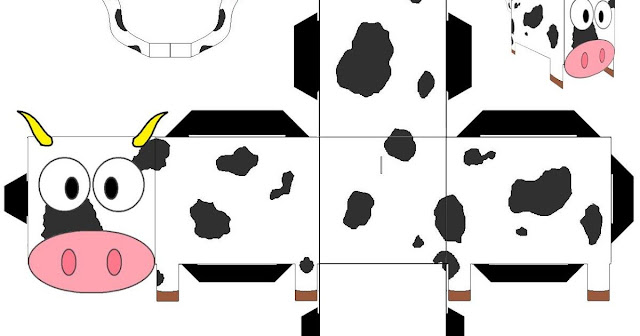

Habíamos pasado la noche bien arrebujados en las mantas, pero en cuanto entreveíamos el alba por entre la chopera desnuda de mi abuelo, al otro lado del río, descendíamos raudos la escalera, casi coritos, a recoger nuestros regalos. Aquel año, los reyes me trajeron una vaca de cartón. Pinta, claro.

Un recortable con el que yo podía imitar las tareas de mi padre. Así que durante todo el día estuve paseando la vaca por la portada. Llevándola del pesebre, la latilla casi vacía que se habían zampado los camellos, al abrevadero, destapando la nieve en el patio para que pudiera pacer, colocándola contra la pared de adobe de la hornera, cuando ya casi a mediodía pegaba el sol oblicuo de diciembre. Por un imperdonable olvido, fruto del cansancio infantil o acaso la novedad de la pequeña pantalla en movimiento, la vaca quedó aquella tarde abandonada al pie del albañal que pasa al lado del viejo ciruelo plantado por mi padre. Al día siguiente, entre la helada y la escarcha, la vaca había perecido, arrugada y enmohecida. Una verdadera tragedia infantil que me costó una llorera interminable.

Mi único consuelo, en realidad uno doble, consistía en que los Reyes, seguramente por haberles dejado tanta avena para sus camellos, habían sido magnificentes. De hecho, se ve que sus gustos eran muy eclécticos, un revólver plateado, de un peso insignificante, como los que usaba el Llanero Solitario en el cuento, uso singular, los recursos sólo daban para un ejemplar, que había comprado el verano pasado a los cuqueros, el día San Esteban, cuando ponían a la venta sus chucherías y juguetes al abrigo del cierzo, en los olmos de la Ren de Osorio. Pues mira que era casualidad que los Reyes hubieran dado, tras la larga ruta por el desierto, con un revolver igualito al de los puestos de la fiesta mayor.

El segundo regalo, el tercero, quiero decir, en estos tiempos de abundancia a mis hijos les parece de risa, era una mandarina. Cierto, las naranjas, sin ser un bien de consumo tan extendido como ahora tampoco eran tan raras entonces. Pero mi mandarina no era una naranja cualquiera. Era una mandarina envuelta en un papel tan flexible que por más veces que envolviera y desenvolviera la mandarina en el mismo, los extremos siempre terminaban por envolverla a la perfección. Con aquel pequeño envoltorio de papel y la pistola de plástico refulgente, la vaca pasó para siempre al olvido. Dondequiera que habiten las vacas de cartón olvidadas.

Fueron mis últimos Reyes infantiles. Al año siguiente, ya había pasado un trimestre en el internado de Valladolid, la inocencia se había esfumado. Supongo que los primeros encontronazos con la vida, alejado del seguro regazo familiar, habían comenzado a dejar los primeras cicatrices de adolescente en ciernes. Al volver al pueblo para las vacaciones, curioso como era, comencé a revolver en los cajones y armarios de la habitación de arriba, la que solía usarse en contadas ocasiones para algún familiar venido de la gran ciudad, o en casos de emergencia por enfermedad. Después de todo, era donde daba más el sol. Un gran armario, donde mi madre guardaba las mantas del invierno y la indumentaria del traje de fiesta, incluido el único traje que tenía mi padre, con sus recovecos y capas era un lugar maravilloso para la exploración adolescente.

Encima del armario, casi tocando el techo, un marco ovalado, que había pertenecido a mi bisabuela Catalina, con la imagen de la Virgen María entregado a Santo Domingo el rosario, acompañado de Santa Catalina de Siena, presidía mi rebusca afanosa, sin ningún propósito final, simplemente saciar mi curiosidad. Imagino que aquella trinidad santa también debía estar vigilando mis quehaceres, acaso ligeramente teñidos de pecado venial. Si mi madre me pillaba revolviendo el armario sería muy capaz, como mínimo de darme un zapatillazo, para lo que tenía una gran habilidad y, acaso, peor de los casos, encerrarme en la habitación de atrás, supremo castigo, sin merienda. Mi madre no me pilló.

Pero como se suele decir, en el castigo está la penitencia. Yo mismo me castigué. Encima del armario, detrás de una pequeña repisa barroca de madera troquelada, encontré el tesoro y mi perdición. Una cajita de cartón con los doce lápices de colores Alpino. La del ciervo que retoza entre las montañas y las praderas. Previsiblemente de los Alpes, dado su denominación.

Allí se acabó mi infancia. Con aquel descubrimiento del que a nadie podía culpar, puesto que yo mismo lo había provocado con mi insaciable e innecesaria curiosidad. No resultó complicado hilar que el viaje de mi madre a la capital, unos días antes, cuando no había querido enseñarnos lo que traía en su bolso tenía que ver con el hallazgo. La confirmación llegó la esperada mañana de Reyes, cuando al lado de la lata de avena completamente vacía, ahora todo encajaba, ciertamente mi padre la había vaciado en el pesebre de las vacas vivas, apareció la caja de Alpino. Exactamente igual a la que yo había tenido entre mis manos, subido a una silla para alcanzar la parte superior del armario, unos días antes.

Como cualquier niño que

quiera seguir siendo niño, no dije nada. Pero el daño ya no tenía remedio. A

veces he pensado que el descubrimiento de las vistosas pinturas Alpino ha constituido

el arquetipo de todas las ilusiones que uno ha tenido en la vida y que,

desgraciadamente, se han desvanecido. El patrón de todas las esperanzas que nunca se llegaron a cumplir porque desvelé

el misterio que las envolvía antes de tiempo. A veces la curiosidad mata y los

sueños se rompen por no dejar que la vida discurra por los meandros que ella

misma discierne. Con sus tiempos y sus ritmos.